1984年のUWF (柳澤 健) ― 2017年02月04日 21時51分12秒

プロレスファン以外にはこの書名の意味はわからないでしょう。

しかし、プロレスファンであれば、猛烈に興味を持つ一冊でしょう。

UWF とは一体何でしょうか?

いろいろな定義が可能だと思います。その訳のわからなさが UWF の魅力かもしれません。

可愛さ余って憎さ百倍という言葉がありますが、新生UWF を真剣勝負と騙されてしまった人には、UWF は苦い過去かもしれません。

ですが、ある程度距離を置いていた人からすると、UWF とは、プロレスと総合格闘技の橋渡しだったと冷静に振り返ることができるでしょう。

かつて猪木は前田日明を批判して、「あいつも猪木という名前を利用して商売している」みたいなことを言いました。

今となってみるとそれは当たっているように思えます。

しかし猪木だって馬場という名前を利用して商売していた訳です。

つまり自分こそがリアルだと、誰かを批判することで商売していた。左翼政治運動家が、自分こそが真の革命家だと左に位置していることを主張していたようなものです。

ところが誰もリアルではなかったということですね。

武士は食わねど高楊枝と言いますが、残念ながら日本のプロレス界には武士はいなかったのかもしれません。

晩年高田延彦はリアルファイトをいくつかやって惨敗を喫しますが、実はあの姿が武士なのかもしれません。

この本は分厚い取材で成り立っていますが、さすがに前田に対するインタビューは掲載されていませんでした。

新生UWFで前田は「格闘王」としてこの世の春を謳歌していた訳ですが、あれは世間に向かって嘘をついていたとも言えます。

霊長類最強の男カレリンと試合をした時はテレビでニュースになったと記憶しています。

あの時代、世を欺いていたことを前田はどう考えていたのか、ぜひとも聞いてみたいものです。糸井重里さんなどは、本気で前田をリアルファイトと信じていたと思います。

著者は、「1976年のアントニオ猪木」では、ぎりぎりのところまでインタビューしているのですから。

大変読み応えのある一冊でした。しかしこれをもって、著者のプロレスシリーズは終了でしょう。

ちょっと技術的なことを付け加えれば、この本は「ナンバー」に連載された記事を書籍化したものです。そのために、表現の重複が何カ所かに見られました。

編集の段階でもう少し煮詰めてもよかったのではないでしょうか?

UWF という言葉に反応する人には、オススメの作品です。

しかし、プロレスファンであれば、猛烈に興味を持つ一冊でしょう。

UWF とは一体何でしょうか?

いろいろな定義が可能だと思います。その訳のわからなさが UWF の魅力かもしれません。

可愛さ余って憎さ百倍という言葉がありますが、新生UWF を真剣勝負と騙されてしまった人には、UWF は苦い過去かもしれません。

ですが、ある程度距離を置いていた人からすると、UWF とは、プロレスと総合格闘技の橋渡しだったと冷静に振り返ることができるでしょう。

かつて猪木は前田日明を批判して、「あいつも猪木という名前を利用して商売している」みたいなことを言いました。

今となってみるとそれは当たっているように思えます。

しかし猪木だって馬場という名前を利用して商売していた訳です。

つまり自分こそがリアルだと、誰かを批判することで商売していた。左翼政治運動家が、自分こそが真の革命家だと左に位置していることを主張していたようなものです。

ところが誰もリアルではなかったということですね。

武士は食わねど高楊枝と言いますが、残念ながら日本のプロレス界には武士はいなかったのかもしれません。

晩年高田延彦はリアルファイトをいくつかやって惨敗を喫しますが、実はあの姿が武士なのかもしれません。

この本は分厚い取材で成り立っていますが、さすがに前田に対するインタビューは掲載されていませんでした。

新生UWFで前田は「格闘王」としてこの世の春を謳歌していた訳ですが、あれは世間に向かって嘘をついていたとも言えます。

霊長類最強の男カレリンと試合をした時はテレビでニュースになったと記憶しています。

あの時代、世を欺いていたことを前田はどう考えていたのか、ぜひとも聞いてみたいものです。糸井重里さんなどは、本気で前田をリアルファイトと信じていたと思います。

著者は、「1976年のアントニオ猪木」では、ぎりぎりのところまでインタビューしているのですから。

大変読み応えのある一冊でした。しかしこれをもって、著者のプロレスシリーズは終了でしょう。

ちょっと技術的なことを付け加えれば、この本は「ナンバー」に連載された記事を書籍化したものです。そのために、表現の重複が何カ所かに見られました。

編集の段階でもう少し煮詰めてもよかったのではないでしょうか?

UWF という言葉に反応する人には、オススメの作品です。

ヨミドクター、連載16回目 ― 2017年02月06日 22時32分13秒

子どもの花粉症について書きました。

あの手この手で花粉症を防いでください。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170203-OYTET50022/

ぜひ、お読みください!!

あの手この手で花粉症を防いでください。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170203-OYTET50022/

ぜひ、お読みください!!

書評が出ました! ― 2017年02月10日 00時21分51秒

2月8日(水)、読売新聞の夕刊に書評が出ました。

とても嬉しいです。取り上げて頂き、有り難うございました!

未読の方は、ぜひ、手にとってみてください。

子どもの危険な病気はほとんどすべて網羅しています。これを読めば、どんなサインに気付けばいいかすべてわかります。

早期発見のための本です。

0〜6歳のお子さんをお持ちの保護者にはきっと役立つはずです。

http://amzn.asia/6FAJync

などから、どうぞ。

写真をクリックしてください。拡大されますよ。

とても嬉しいです。取り上げて頂き、有り難うございました!

未読の方は、ぜひ、手にとってみてください。

子どもの危険な病気はほとんどすべて網羅しています。これを読めば、どんなサインに気付けばいいかすべてわかります。

早期発見のための本です。

0〜6歳のお子さんをお持ちの保護者にはきっと役立つはずです。

http://amzn.asia/6FAJync

などから、どうぞ。

写真をクリックしてください。拡大されますよ。

「本をつくる」という仕事(稲泉 連) ― 2017年02月12日 21時35分09秒

この本には、本作りに携わる実に様々なプロが登場します。

活字・製本・印刷・校閲・製紙・装幀・翻訳書のエージェント・児童本作家。

すべて面白い話でしたが、僕には校閲の物語が一番面白かった。

僕自分が校閲が好きなんですね。

校閲の人が入れたアカを、その通りに従ったり、提案を受けて加筆や修正したり、自分の意見を通してママにしたり。

そうやって自分の文章を研く作業はとても面白い。

そういえば、僕の最初の著作「命のカレンダー」(現在は「「小児がん外科医」として中公文庫から発売)を編集してくれたSさんは、僕の本を仕上げると、校閲部へ異動していきました。

もともとそういった仕事がしたかったそうです。

あと、装幀の話も面白かったな。

僕は「デザイン」にとても興味があるので、引き込まれるように読みました。

それにしても、著者の稲泉さん。文章がうまいですね。

淡々としていますが、味がいいですね。

ノンフィクション作家さんですが、エッセイを書いたらうまいような気がします。

本好きの方はぜひどうぞ。

活字・製本・印刷・校閲・製紙・装幀・翻訳書のエージェント・児童本作家。

すべて面白い話でしたが、僕には校閲の物語が一番面白かった。

僕自分が校閲が好きなんですね。

校閲の人が入れたアカを、その通りに従ったり、提案を受けて加筆や修正したり、自分の意見を通してママにしたり。

そうやって自分の文章を研く作業はとても面白い。

そういえば、僕の最初の著作「命のカレンダー」(現在は「「小児がん外科医」として中公文庫から発売)を編集してくれたSさんは、僕の本を仕上げると、校閲部へ異動していきました。

もともとそういった仕事がしたかったそうです。

あと、装幀の話も面白かったな。

僕は「デザイン」にとても興味があるので、引き込まれるように読みました。

それにしても、著者の稲泉さん。文章がうまいですね。

淡々としていますが、味がいいですね。

ノンフィクション作家さんですが、エッセイを書いたらうまいような気がします。

本好きの方はぜひどうぞ。

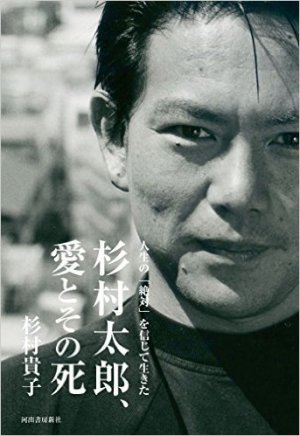

杉村太郎、愛とその死 (杉村 貴子) ― 2017年02月15日 18時14分16秒

Amazonで闘病記を検索しているうちにこの本に出会いました。

杉村太郎さんという方は存じ上げませんでしたので、検索していろいろと調べてみました。

マルチタレントで、ベストセラー作家でもあるようです。

社会を変えようとするスケールの大きさがこの人の魅力なんですね。

その彼は若くして原発不明癌で亡くなったと言います。

原発不明癌は稀少癌であり、検査の進め方も治療戦略も難しいとされています。

奥さんがその闘病記を書いたというので、興味を持って読みました。

結論を先に書くと、この本は闘病記ではないかもしれません。

前半は杉村さんの留学記です。で、ここの部分がとても面白い。

後半は病気になってからの杉村さんが描かれますが、彼は闘病の具体的な姿を奥さんに伝えていなくて、描写は抽象的なものに変化します。

闘病記の面白さとはなんでしょうか?

それは人間が「死」に向き合って、置き換えることのできない自己を意識すること、そして「死」とは何かを考え詰めることにあると言えます。

本書はそういう本ではなくて、杉村さんがいかに「生きた」かを描いており、また奥さんがご主人をどれだけ愛して、そして尊敬していたかを綴ったものだと思います。

杉村太郎さんの著書に感銘を受けた人にとっては、必読の1冊です。

杉村太郎さんという方は存じ上げませんでしたので、検索していろいろと調べてみました。

マルチタレントで、ベストセラー作家でもあるようです。

社会を変えようとするスケールの大きさがこの人の魅力なんですね。

その彼は若くして原発不明癌で亡くなったと言います。

原発不明癌は稀少癌であり、検査の進め方も治療戦略も難しいとされています。

奥さんがその闘病記を書いたというので、興味を持って読みました。

結論を先に書くと、この本は闘病記ではないかもしれません。

前半は杉村さんの留学記です。で、ここの部分がとても面白い。

後半は病気になってからの杉村さんが描かれますが、彼は闘病の具体的な姿を奥さんに伝えていなくて、描写は抽象的なものに変化します。

闘病記の面白さとはなんでしょうか?

それは人間が「死」に向き合って、置き換えることのできない自己を意識すること、そして「死」とは何かを考え詰めることにあると言えます。

本書はそういう本ではなくて、杉村さんがいかに「生きた」かを描いており、また奥さんがご主人をどれだけ愛して、そして尊敬していたかを綴ったものだと思います。

杉村太郎さんの著書に感銘を受けた人にとっては、必読の1冊です。

たたかうきみのうた (宮本 和俊) ― 2017年02月18日 23時52分02秒

旭川医大・小児外科の宮本先生の医療エッセイです。

この本を読んで一番の感想は、「羨ましいな」という思いです。

小児外科という仕事は、小さな命を救うだけでなく、その子のその後の人生も作っていくことにあります。

しかしながら、医師と子どもたちとのふれ合いは、病院の中だけ、あるいは診察室の中だけになりがちです。

だけど、宮本先生は、自分が手術した子どもたちとまるで家族のような関係を作っています。

これはおそらく、作ろうとして作ったのではなく、先生のお人柄によって自然と人間関係ができていったのだと感じます。

そうした医師と子どもたちとの関係性がとても羨ましい。

そしてもう一つ。

先生は30年で4000件の手術をしたと書いています。

これは僕が経験した手術よりもはるかに多い。

おそらく宮本先生も多くの雑用を抱えていたと思いますが、4000件の手術をおこなったのは素晴らしいと思います。

外科医が自分の手術の技術を向上させるには、経験を積むしか方法はありません。

小児外科医が、手術に生きる姿はカッコいいし、とても羨ましいと感じます。

楽しい話、哀しい話、胸が温まる話、いろいろなエッセイが満載です。

多くの手術をおこない、多くの子どもたちと交流を続けている宮本先生にしか書けない物語の数々です。

みなさんも本書を手にとってみてはいかがでしょうか?

この本を読んで一番の感想は、「羨ましいな」という思いです。

小児外科という仕事は、小さな命を救うだけでなく、その子のその後の人生も作っていくことにあります。

しかしながら、医師と子どもたちとのふれ合いは、病院の中だけ、あるいは診察室の中だけになりがちです。

だけど、宮本先生は、自分が手術した子どもたちとまるで家族のような関係を作っています。

これはおそらく、作ろうとして作ったのではなく、先生のお人柄によって自然と人間関係ができていったのだと感じます。

そうした医師と子どもたちとの関係性がとても羨ましい。

そしてもう一つ。

先生は30年で4000件の手術をしたと書いています。

これは僕が経験した手術よりもはるかに多い。

おそらく宮本先生も多くの雑用を抱えていたと思いますが、4000件の手術をおこなったのは素晴らしいと思います。

外科医が自分の手術の技術を向上させるには、経験を積むしか方法はありません。

小児外科医が、手術に生きる姿はカッコいいし、とても羨ましいと感じます。

楽しい話、哀しい話、胸が温まる話、いろいろなエッセイが満載です。

多くの手術をおこない、多くの子どもたちと交流を続けている宮本先生にしか書けない物語の数々です。

みなさんも本書を手にとってみてはいかがでしょうか?

ヨミドクター、連載17回目 ― 2017年02月20日 12時39分16秒

「ネット医療情報は、信用できない?」

何が正しいのか? それはけっこう難問ですね。じっくり考えてみましょう。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170203-OYTET50020/

ぜひお読み下さい。

何が正しいのか? それはけっこう難問ですね。じっくり考えてみましょう。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170203-OYTET50020/

ぜひお読み下さい。

いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事件 (大崎 善生) ― 2017年02月26日 22時55分07秒

大崎さんは本当に文章がうまいと思います。

美しい、流れるような文章。

ただしそのうまさはフィクションにおいてより発揮できるように思えます。

この作品でも、どういう取材をすればこういう文章が書けるの?と疑問に思う箇所がいくつもありました。

取材の結果、そういう風に思ったはずだと考えて書き込んだのでしょう。

そういう意味では純粋なルポとはかなり異なる作品で、ノンフィクションの形をとった物語なのかなと感じました。

日本人の大多数は死刑制度に賛成していますので、本書のクライマックスには大多数の読者が胸を打たれると思います。

しかしどうしてこういう鬼畜のような人間がこの世にいるのでしょうか?

本書は被害者の側から事件を描いています(それが悪いと言っている訳ではない)ので、その答えは書かれていません。

殺害の細かい描写が3回くらいくり返し書かれているので、非常に気分の悪くなる本でもあります。

ナイーブな人にはちょっとオススメできない作品です。

ちょっと評価の難しい本ですね。

美しい、流れるような文章。

ただしそのうまさはフィクションにおいてより発揮できるように思えます。

この作品でも、どういう取材をすればこういう文章が書けるの?と疑問に思う箇所がいくつもありました。

取材の結果、そういう風に思ったはずだと考えて書き込んだのでしょう。

そういう意味では純粋なルポとはかなり異なる作品で、ノンフィクションの形をとった物語なのかなと感じました。

日本人の大多数は死刑制度に賛成していますので、本書のクライマックスには大多数の読者が胸を打たれると思います。

しかしどうしてこういう鬼畜のような人間がこの世にいるのでしょうか?

本書は被害者の側から事件を描いています(それが悪いと言っている訳ではない)ので、その答えは書かれていません。

殺害の細かい描写が3回くらいくり返し書かれているので、非常に気分の悪くなる本でもあります。

ナイーブな人にはちょっとオススメできない作品です。

ちょっと評価の難しい本ですね。

最近のコメント