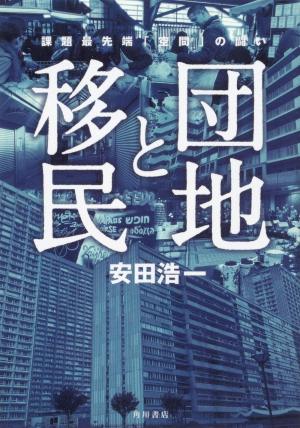

団地と移民 課題最先端「空間」の闘い(安田 浩一) ― 2019年06月05日 20時41分10秒

これは大変難しい本でした。

難しいというのは文章ではありません。

安田さんは文章が大変うまく、一気に読ませてしまう力があります。

それは本当に高く評価できると思います。

テーマもよく分かります。

多(他)民族の問題は筆者のライフワークですね。それを団地にフォーカスして書き上げた訳です。

しかし、何を描くことで、テーマに応えるか・・・そこは難しかったと思います。

日活ロマンポルノ『団地妻 昼下がりの情事』は、筆者も迷いながら書いたのではないでしょうか?

フランスの話も面白いのですが、全体の構成からすると少し収まりが悪いかもしれません。

ぼくの考えでは、たとえマンネリになっても、くり返し団地の荒廃と高齢化と移民の問題を積み重ねていけば、本に背骨みたいなものがはっきりしていくと思います。

敢えて、そういう形にはしなかったのだと思いますが、やはり1冊の単行本を完成させるのは難しいなと感じました。

いや、しかし団地をテーマにこれだけの文章を書けるだから、やはりそれは安田さんにしかできないかな・・・と感じました。

現在最も力のあるノンフィクション作家の作品です。

難しいというのは文章ではありません。

安田さんは文章が大変うまく、一気に読ませてしまう力があります。

それは本当に高く評価できると思います。

テーマもよく分かります。

多(他)民族の問題は筆者のライフワークですね。それを団地にフォーカスして書き上げた訳です。

しかし、何を描くことで、テーマに応えるか・・・そこは難しかったと思います。

日活ロマンポルノ『団地妻 昼下がりの情事』は、筆者も迷いながら書いたのではないでしょうか?

フランスの話も面白いのですが、全体の構成からすると少し収まりが悪いかもしれません。

ぼくの考えでは、たとえマンネリになっても、くり返し団地の荒廃と高齢化と移民の問題を積み重ねていけば、本に背骨みたいなものがはっきりしていくと思います。

敢えて、そういう形にはしなかったのだと思いますが、やはり1冊の単行本を完成させるのは難しいなと感じました。

いや、しかし団地をテーマにこれだけの文章を書けるだから、やはりそれは安田さんにしかできないかな・・・と感じました。

現在最も力のあるノンフィクション作家の作品です。

澤野工房物語 下駄屋が始めたジャズ・レーベル、大阪・新世界から世界へ(澤野由明) ― 2019年06月05日 23時16分42秒

ジャズが大好きな下駄屋の澤野さんが、ジャズのレーベルを作って、レコードを輸出したり、輸入したり、スタジオ録音してCDを作って販売したり、コンサートを開いたりしているという自伝です。

超・マニアックな世界で、専門用語も多くて、分からない言葉も多数。僕の知らないジャズ演奏家も山ほど出てきました。

この本は、ディスクユニオンの書籍部が作った本です。だから、普通の出版社が作るような本は最初から目指していない訳です。

内容がマニア好みになるのは必然でしょう。

しかし本作りは非常にしっかりしていました。

カバーデザインとか、文章の読みやすさとか、数多くの写真の使い方(掲載のしかた)とか、メジャーな出版社に負けない作り方でした。

この本の中で、澤野さんは、「回り道」「先送り」することで、成果を逆に大きく育てることの重要性を説いています。

もしかしたら、この本の作り方も同じかもしれませんね。

オススメです。ジャズを聴きたくなりますよ。

超・マニアックな世界で、専門用語も多くて、分からない言葉も多数。僕の知らないジャズ演奏家も山ほど出てきました。

この本は、ディスクユニオンの書籍部が作った本です。だから、普通の出版社が作るような本は最初から目指していない訳です。

内容がマニア好みになるのは必然でしょう。

しかし本作りは非常にしっかりしていました。

カバーデザインとか、文章の読みやすさとか、数多くの写真の使い方(掲載のしかた)とか、メジャーな出版社に負けない作り方でした。

この本の中で、澤野さんは、「回り道」「先送り」することで、成果を逆に大きく育てることの重要性を説いています。

もしかしたら、この本の作り方も同じかもしれませんね。

オススメです。ジャズを聴きたくなりますよ。

牙: アフリカゾウの「密猟組織」を追って(三浦 英之) ― 2019年06月08日 22時32分28秒

新聞記者らしい非常に大事な問題をテーマにしています。

ただ、そのテーマに応えるために、何を描けばいいのかは相当難しいと思います。

なぜ、密猟が横行し、象が殺されるのか?

それは日本人が象牙の印鑑を欲しがるから。

そのために、中国人が国ぐるみで象牙を買うから。

そのために、マフィアやテロ組織が資金源として中国人に売るから。

そのために、密猟者が象を殺す訳です。

ある意味、そのことだけが書かれている。それを1冊のノンフィクション文学に仕上げるためには、何を描くか。

本書はあまりにも取材の舞台裏の話が多く、ある意味、著者の取材日誌を読んでいるように感じられました。

文章は情緒的で、新聞記者が書く5W1Hがクリアな文体ではありません。

これは前作の「五色の虹」でも同様です。

文体は読者の好みですが、やはり「ファクト」以外は徹底して削ぎ落とし、事実と詩情が残る文章が完成度が高いとぼくは考えます。

些細なことですが、「○○さんは意図的に××した」という文章が2回出てきますが、こういう表現はちょっと変だと思います。

その行為が意図的だったかどうかは、著者には分からないはずです。

ノンフィクションでは見ない表現ですね。

レンジャーや密猟者の体験談を聞くだけなら、そうしたルポは多数あるので、同じことをやっても意味は無い。筆者はそう言いますが、そうでしょうか?

新聞記事の長期ルポを書くようにストレートな取材をすれば、さらにいい本ができたように感じます。

ただ、そのテーマに応えるために、何を描けばいいのかは相当難しいと思います。

なぜ、密猟が横行し、象が殺されるのか?

それは日本人が象牙の印鑑を欲しがるから。

そのために、中国人が国ぐるみで象牙を買うから。

そのために、マフィアやテロ組織が資金源として中国人に売るから。

そのために、密猟者が象を殺す訳です。

ある意味、そのことだけが書かれている。それを1冊のノンフィクション文学に仕上げるためには、何を描くか。

本書はあまりにも取材の舞台裏の話が多く、ある意味、著者の取材日誌を読んでいるように感じられました。

文章は情緒的で、新聞記者が書く5W1Hがクリアな文体ではありません。

これは前作の「五色の虹」でも同様です。

文体は読者の好みですが、やはり「ファクト」以外は徹底して削ぎ落とし、事実と詩情が残る文章が完成度が高いとぼくは考えます。

些細なことですが、「○○さんは意図的に××した」という文章が2回出てきますが、こういう表現はちょっと変だと思います。

その行為が意図的だったかどうかは、著者には分からないはずです。

ノンフィクションでは見ない表現ですね。

レンジャーや密猟者の体験談を聞くだけなら、そうしたルポは多数あるので、同じことをやっても意味は無い。筆者はそう言いますが、そうでしょうか?

新聞記事の長期ルポを書くようにストレートな取材をすれば、さらにいい本ができたように感じます。

オウム死刑囚 魂の遍歴 井上嘉浩 すべての罪はわが身にあり(門田隆将) ― 2019年06月12日 16時04分25秒

500ページを超える大著ですが、読み出すと止まらないという感じです。

著者は政治的にコンサーバティブな人で、たぶんぼくみたいな人間とは馬が合わないと思いますが、そんなことはどうでもよく、、、実に文章がうまいのは間違いありません。

ストーリーテラーとして、最高レベルですね。こういう文章は、ベテランの書き手なら誰でも書けると思われがちですが、いえいえ、そんなことはありませんよ。

さらっとうまく書いています。

(ただ、「嘉浩は胸の動悸が抑えられなかった」などのように、想像で書いている部分はありました)

オウム事件というのは、現代ではやや風化している印象もありますが、現在地下鉄にゴミ箱がなくて不便なのはこの事件の影響です。

事件を詳しく知る世代はいまや高齢化しているでしょう。

ぼくのような老人には強烈なインパクトがあった事件ですが、裁判まで細かくフォローしていたわけではありません。

しかしながら、サリンの袋を傘で破った人が死刑になるのは理解できるものの、共謀しただけの人がなぜ死刑になるのか、ちょっと不思議に思っていました。

(逆に実行犯の林郁夫が無期懲役なのも不思議)

その不思議の中心にいたのが、本書の主人公の井上死刑囚です。

麻原を含め、多くの死刑が執行されたのは、ぼくの目から見ると、「死刑」という犯罪に対してではなくて「国家転覆罪」だったように見えます。

さて、本書は井上が捕まるまでの25年と、死刑囚として拘置所に囚われた23年が描かれます。

25年のオウムの生活は一気に読ませる作りになっており、23年の死刑囚としての時間は何とも重く深く、生きて贖罪することの意味と死刑制度の矛盾を、井上死刑囚の言葉を使いながら見事に描いています。

(ただし、著者は死刑制度に反対していないはずです)

オウムの犯罪の記録と思って読み始めた本でしたが、そうではありませんでした。人間の宿業みたいなものを深く抉った傑作でした。こういう本を読むと「時間を得した」といつも思います。

現在、講談社本田靖春ノンフィクション大賞の候補作に上がっていますが、超有力候補ではないでしょうか?

オススメです。

著者は政治的にコンサーバティブな人で、たぶんぼくみたいな人間とは馬が合わないと思いますが、そんなことはどうでもよく、、、実に文章がうまいのは間違いありません。

ストーリーテラーとして、最高レベルですね。こういう文章は、ベテランの書き手なら誰でも書けると思われがちですが、いえいえ、そんなことはありませんよ。

さらっとうまく書いています。

(ただ、「嘉浩は胸の動悸が抑えられなかった」などのように、想像で書いている部分はありました)

オウム事件というのは、現代ではやや風化している印象もありますが、現在地下鉄にゴミ箱がなくて不便なのはこの事件の影響です。

事件を詳しく知る世代はいまや高齢化しているでしょう。

ぼくのような老人には強烈なインパクトがあった事件ですが、裁判まで細かくフォローしていたわけではありません。

しかしながら、サリンの袋を傘で破った人が死刑になるのは理解できるものの、共謀しただけの人がなぜ死刑になるのか、ちょっと不思議に思っていました。

(逆に実行犯の林郁夫が無期懲役なのも不思議)

その不思議の中心にいたのが、本書の主人公の井上死刑囚です。

麻原を含め、多くの死刑が執行されたのは、ぼくの目から見ると、「死刑」という犯罪に対してではなくて「国家転覆罪」だったように見えます。

さて、本書は井上が捕まるまでの25年と、死刑囚として拘置所に囚われた23年が描かれます。

25年のオウムの生活は一気に読ませる作りになっており、23年の死刑囚としての時間は何とも重く深く、生きて贖罪することの意味と死刑制度の矛盾を、井上死刑囚の言葉を使いながら見事に描いています。

(ただし、著者は死刑制度に反対していないはずです)

オウムの犯罪の記録と思って読み始めた本でしたが、そうではありませんでした。人間の宿業みたいなものを深く抉った傑作でした。こういう本を読むと「時間を得した」といつも思います。

現在、講談社本田靖春ノンフィクション大賞の候補作に上がっていますが、超有力候補ではないでしょうか?

オススメです。

人間に光あれ―差別なき社会をめざして(中山 武敏) ― 2019年06月12日 23時39分42秒

被差別部落で育った中山さんの自伝です。

大変貧しい環境で育ちますから、高校は定時制、大学は夜学でした。

しかし司法試験に一発で合格し、弁護士となります。

差別と闘う人生には心が揺さぶられます。

部落問題のことだけでなく、天皇制のことまできっちりと書いていることが立派だと思いました。

中山さんの自伝を読んでいると、人生で最も影響を受けたのは父親であることが分かります。

清貧に甘んじて、靴の修理職人としてコツコツと働き、部落解放運動にも力を注いだ生き方は、自分の子ども(中山さん)の中に脈々と生きています。その父と子のつながりが美しい。

個人的な話ですが、ぼくの父親も非常に貧しい環境で育ち、学校もろくに行っていません。小学生の時から働いていたと思います。

父は世の中を肯定的に捉えることができず、重たい荷物を背負ったような生き方でした。

父が死んで2年になりますが、彼は人生にどういう喜びを持っていたのだろうかと最近になってよく考えます。

生きることが決して楽しい人ではなかったように思われます。

そういう父に育てられた自分という存在は、なかなか楽天的に自分を肯定することができません。

多分父親が自分を肯定していなかったからでしょう。

ぼくは当面の間、父との間で対話を続けると思います。

中山さん親子は、部落に育ち、貧しく生きても、心は豊かだったと思います。ぼくはこの自伝を読んで、「すごく苦労して偉いな」と感嘆するより、「ああ、羨ましい」という羨望を覚えます。

人生において、何かを成し遂げようとする課題を持った生き方は、生きて生きがいのある充実した人生ですよね。

現在、Amazonでは入手困難です。

大変貧しい環境で育ちますから、高校は定時制、大学は夜学でした。

しかし司法試験に一発で合格し、弁護士となります。

差別と闘う人生には心が揺さぶられます。

部落問題のことだけでなく、天皇制のことまできっちりと書いていることが立派だと思いました。

中山さんの自伝を読んでいると、人生で最も影響を受けたのは父親であることが分かります。

清貧に甘んじて、靴の修理職人としてコツコツと働き、部落解放運動にも力を注いだ生き方は、自分の子ども(中山さん)の中に脈々と生きています。その父と子のつながりが美しい。

個人的な話ですが、ぼくの父親も非常に貧しい環境で育ち、学校もろくに行っていません。小学生の時から働いていたと思います。

父は世の中を肯定的に捉えることができず、重たい荷物を背負ったような生き方でした。

父が死んで2年になりますが、彼は人生にどういう喜びを持っていたのだろうかと最近になってよく考えます。

生きることが決して楽しい人ではなかったように思われます。

そういう父に育てられた自分という存在は、なかなか楽天的に自分を肯定することができません。

多分父親が自分を肯定していなかったからでしょう。

ぼくは当面の間、父との間で対話を続けると思います。

中山さん親子は、部落に育ち、貧しく生きても、心は豊かだったと思います。ぼくはこの自伝を読んで、「すごく苦労して偉いな」と感嘆するより、「ああ、羨ましい」という羨望を覚えます。

人生において、何かを成し遂げようとする課題を持った生き方は、生きて生きがいのある充実した人生ですよね。

現在、Amazonでは入手困難です。

ストーカーとの七〇〇日戦争(内澤 旬子) ― 2019年06月16日 21時03分20秒

内澤さんには、数年前講談社g2でインタビューしましたので、お会いしたことがあります。

ハッとするくらい美しい人でした。

内澤さんの作品はいくつも読んでいますが、どれもが文章がうまい。講談社エッセイ賞を受賞しただけのことはあります。

こういう文章を読むと、羨ましくなってしまいます。

さて、本作は週刊文春で連載されていた記事を書籍化したもの。連載当時から記事に目を通していましたが、やはり書籍になると圧倒的な迫力があります。

筆者はネットで知り合った男性と交際を開始。しかし8カ月後、この人とは無理と思い至り、別れ話を持ち出します。

ここでこの男は急変。激怒して脅迫行為に及びます。

タイトルがストーカーだったので、つきまとい・待ち伏せなどかなと思ったのですが、そうではありませんでした。

Line を通じて怖いことを言ってくる訳です。

こういうとき、わたしたちはどうやって防御すればいいのでしょうか?

それが本書のテーマでもあります。

警察・検察・弁護士・カウンセラー・裁判官・保護監察官。

いろいろな人が出てきます。

しかし彼らには彼らなりの役割しかないため、ワンストップで被害者を守ってくれるシステムがない。

ここが問題ですね。

そして今の時代のストーカーは単純に暴力を振るうのではなく、2チャンネルに読むに耐えないことを書き込んだりします。

つまり名誉毀損ですね。

こうした男から、「お前の所に行くぞ」と言われれば、怖くて日常を過ごすことはできません。

転居も必要だし、車だって買い換える必要があります。

そして仕事だってできなくなりますから、その被害の大きさは、肉体的な暴力とは別次元で大きなものがあります。

結局、ストーカー行為とは薬物中毒と同じように「病」の一種なんですね。

だから牢屋に入れて罰すれば終了という訳ではまったくないし、再犯となれば標的は内澤さん一人だけなんですね。そこが怖い。

しかしこれだけ恐怖のどん底に落ちながら、よくぞこの連載を書ききったと感心します。

ぼくだったら? 書けないと思います。そのときの恐怖をもう一度頭に思い浮かべることができない。

それを書いたというのは、内澤さんの使命感みたいなもので、ストーカー被害に遭ったときにどう対処すればいいのかを伝えたいという公益の面から考えた部分があるでしょう。

しかしそれ以上にモチベーションになっているのは、文筆家としての業のようなものではないでしょうか?

これだけの経験をして、それを文にしなかったら、この先、文筆家として生きていけないと思います。

そういう本能が内澤さんにこの本を書かせたのだと感じます。

文章は例によって、一見軽そうですが実に深い。体の中に広がる恐怖の黒い雲を、これでもかこれでもかと描ききっています。

読んでいて愉快ということはなく、筆者と一緒に憂鬱になる本です。

そういう意味では万人にオススメという訳ではないのですが、やはりエッセイ文学としては大変レベルの高い1冊です。

この本を書いたことで、内澤さんが被害に遭わなければいいなと、それだけを祈ります。

ハッとするくらい美しい人でした。

内澤さんの作品はいくつも読んでいますが、どれもが文章がうまい。講談社エッセイ賞を受賞しただけのことはあります。

こういう文章を読むと、羨ましくなってしまいます。

さて、本作は週刊文春で連載されていた記事を書籍化したもの。連載当時から記事に目を通していましたが、やはり書籍になると圧倒的な迫力があります。

筆者はネットで知り合った男性と交際を開始。しかし8カ月後、この人とは無理と思い至り、別れ話を持ち出します。

ここでこの男は急変。激怒して脅迫行為に及びます。

タイトルがストーカーだったので、つきまとい・待ち伏せなどかなと思ったのですが、そうではありませんでした。

Line を通じて怖いことを言ってくる訳です。

こういうとき、わたしたちはどうやって防御すればいいのでしょうか?

それが本書のテーマでもあります。

警察・検察・弁護士・カウンセラー・裁判官・保護監察官。

いろいろな人が出てきます。

しかし彼らには彼らなりの役割しかないため、ワンストップで被害者を守ってくれるシステムがない。

ここが問題ですね。

そして今の時代のストーカーは単純に暴力を振るうのではなく、2チャンネルに読むに耐えないことを書き込んだりします。

つまり名誉毀損ですね。

こうした男から、「お前の所に行くぞ」と言われれば、怖くて日常を過ごすことはできません。

転居も必要だし、車だって買い換える必要があります。

そして仕事だってできなくなりますから、その被害の大きさは、肉体的な暴力とは別次元で大きなものがあります。

結局、ストーカー行為とは薬物中毒と同じように「病」の一種なんですね。

だから牢屋に入れて罰すれば終了という訳ではまったくないし、再犯となれば標的は内澤さん一人だけなんですね。そこが怖い。

しかしこれだけ恐怖のどん底に落ちながら、よくぞこの連載を書ききったと感心します。

ぼくだったら? 書けないと思います。そのときの恐怖をもう一度頭に思い浮かべることができない。

それを書いたというのは、内澤さんの使命感みたいなもので、ストーカー被害に遭ったときにどう対処すればいいのかを伝えたいという公益の面から考えた部分があるでしょう。

しかしそれ以上にモチベーションになっているのは、文筆家としての業のようなものではないでしょうか?

これだけの経験をして、それを文にしなかったら、この先、文筆家として生きていけないと思います。

そういう本能が内澤さんにこの本を書かせたのだと感じます。

文章は例によって、一見軽そうですが実に深い。体の中に広がる恐怖の黒い雲を、これでもかこれでもかと描ききっています。

読んでいて愉快ということはなく、筆者と一緒に憂鬱になる本です。

そういう意味では万人にオススメという訳ではないのですが、やはりエッセイ文学としては大変レベルの高い1冊です。

この本を書いたことで、内澤さんが被害に遭わなければいいなと、それだけを祈ります。

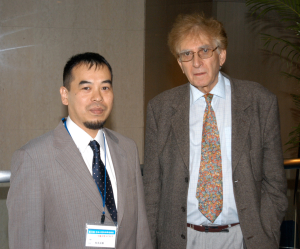

Jack 先生、さようなら ― 2019年06月19日 17時37分08秒

訃報が届きました。

Jack Plaschkes 先生がお亡くなりになりました。

先生は小児外科医。

ヨーロッパの小児がんのグループスタディーの中で、肝芽腫をライフワークとして力を注いでいました。

SIOPEL という研究グループのリーダーだった先生です。

ぼくが初めて先生にお会いしたのは1999年。

スイスの首都ベルンでSIOPEL主催の国際会議が開催されました。

この会議には、ヨーロッパの各国のみならず、アメリカ・日本からもグループスタディーの代表者が招待を受けました。

日本の代表は、当時若手だったこのぼく。しかしぼくは英語が苦手でしたから、英語の上手な菱木先生がぼくをサポートしてくれました。

スイスで会議が行われた理由は、Jack 先生の地元だからです。

さて、当日14時間に及ぶフライトを終えて会議場に到着してみると、ウエルカムパーティーの最中でした。

先生はぼくの顔を見るとすぐに近寄って来てくれて、

「Dr. Matsunaga?」と聞いてきてくれました。

先生は世界を代表する肝臓外科医ですが、ぼくなんてまだ尻の青い若造という感じです。先生は当然ぼくの顔など知りません。

だけどアジア人がやってきたので、ぼくと分かったのでしょう。

しかし、Matsunaga なんてスイス人には発音しにくい名前をよく暗記していてくれたものです。

本当に感激しました。

日本の教授だったら120%、いや、200%あり得ないおもてなしです。

会議は3日間にわたって活発な討論が行われました。

先生はグループスタディーのリーダーなのだから、どんどん自分の意見を言ってもいいはずなのに、一切発言しません。

一番後ろの席に座ってニコニコしながらみんなの議論を見守っているのです。

会議日程が後半に入ったある日の夕刻に、ぼくは先生に呼び止められました。

正確な英語が分からなかったので、菱木先生に訳してもらったところ、「日本からはるばる来て疲れているでしょう、仲間もいなくて、夜は寂しいでしょう? 一緒にディナーでもどうですか?」とのお誘いでした。

なんという心遣いでしょうか。心が温かくなりました。

ベルンでは多くのことを学び、それを日本に持ち帰りました。

そして2005年に千葉で日本小児外科学会を私たちの教室が開催したとき、Jack 先生に特別講演のために来て頂きました。

6年ぶりに会う先生は、遠くからぼくを見つけるとさっと駆け寄ってくれて手を握ってくれました。

最後に先生とメールでやり取りをしたのは、2015年です。

訃報を伝えてくれた方の話によれば、ここ10年くらいは第一線を離れ、SIOPEL にも参加していなかったそうです。

先生、さようなら。いずれぼくも後を追います。相変わらず英語は下手ですけど、天国で肝切除の話の続きでもしましょう。

ワインでも飲みながら。

最高のおもてなしを本当にどうもありがとうございました。

Jack Plaschkes 先生がお亡くなりになりました。

先生は小児外科医。

ヨーロッパの小児がんのグループスタディーの中で、肝芽腫をライフワークとして力を注いでいました。

SIOPEL という研究グループのリーダーだった先生です。

ぼくが初めて先生にお会いしたのは1999年。

スイスの首都ベルンでSIOPEL主催の国際会議が開催されました。

この会議には、ヨーロッパの各国のみならず、アメリカ・日本からもグループスタディーの代表者が招待を受けました。

日本の代表は、当時若手だったこのぼく。しかしぼくは英語が苦手でしたから、英語の上手な菱木先生がぼくをサポートしてくれました。

スイスで会議が行われた理由は、Jack 先生の地元だからです。

さて、当日14時間に及ぶフライトを終えて会議場に到着してみると、ウエルカムパーティーの最中でした。

先生はぼくの顔を見るとすぐに近寄って来てくれて、

「Dr. Matsunaga?」と聞いてきてくれました。

先生は世界を代表する肝臓外科医ですが、ぼくなんてまだ尻の青い若造という感じです。先生は当然ぼくの顔など知りません。

だけどアジア人がやってきたので、ぼくと分かったのでしょう。

しかし、Matsunaga なんてスイス人には発音しにくい名前をよく暗記していてくれたものです。

本当に感激しました。

日本の教授だったら120%、いや、200%あり得ないおもてなしです。

会議は3日間にわたって活発な討論が行われました。

先生はグループスタディーのリーダーなのだから、どんどん自分の意見を言ってもいいはずなのに、一切発言しません。

一番後ろの席に座ってニコニコしながらみんなの議論を見守っているのです。

会議日程が後半に入ったある日の夕刻に、ぼくは先生に呼び止められました。

正確な英語が分からなかったので、菱木先生に訳してもらったところ、「日本からはるばる来て疲れているでしょう、仲間もいなくて、夜は寂しいでしょう? 一緒にディナーでもどうですか?」とのお誘いでした。

なんという心遣いでしょうか。心が温かくなりました。

ベルンでは多くのことを学び、それを日本に持ち帰りました。

そして2005年に千葉で日本小児外科学会を私たちの教室が開催したとき、Jack 先生に特別講演のために来て頂きました。

6年ぶりに会う先生は、遠くからぼくを見つけるとさっと駆け寄ってくれて手を握ってくれました。

最後に先生とメールでやり取りをしたのは、2015年です。

訃報を伝えてくれた方の話によれば、ここ10年くらいは第一線を離れ、SIOPEL にも参加していなかったそうです。

先生、さようなら。いずれぼくも後を追います。相変わらず英語は下手ですけど、天国で肝切除の話の続きでもしましょう。

ワインでも飲みながら。

最高のおもてなしを本当にどうもありがとうございました。

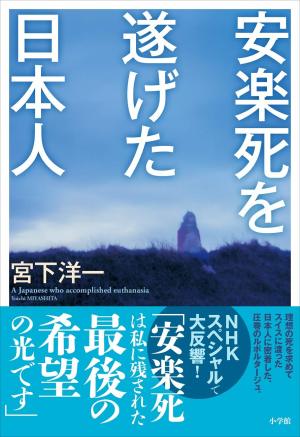

安楽死を遂げた日本人(宮下 洋一) ― 2019年06月24日 16時48分58秒

現在大変話題になっている本です。

売れ行きもとても好調のようです。

これだけ、評判がよく、ベストセラーになっているのですから、これ以上ぼくが何かを誉める必要はないでしょう。

ぼくなりの視点でちょっと書評を書きます。

文学はフィクションであれ、ノンフィクションであれ、本は幹の部分と枝葉の部分から成り立っています。

本書は幹の描き方がちょっと弱かったように思います。

つまりバルセロナに拠点を持っている作家が、日本(新潟)まで来て、細かく聞き書きをするのは至難の業だったでしょう。

その部分を安楽死(とここでは書きますが、正確には医師による自殺幇助)した女性の書いたブログで埋めていますが、やはりここは本当であれば、ブログの記事を元にしてインタビューを重ねていけば、もっと深い世界が描けたように思えます。

一方、枝葉の部分とは筆者の取材の舞台裏のことです。この本はけっこう「取材日誌」みたいになっている部分があって、そこをどう書くかは難しかったと思います。

沢木耕太郎さんはそういう部分の書き方がすごくうまいんですが、ぼく自身もこれは苦手です。

この本はこれで完成していると思いますが、ぼくだったら、安楽死した女性だけに話を絞って190ページくらいの本を作ったと思います。

大事なことがたくさん含まれていますから、みなさんもぜひ読んで、考えてみてはいかがでしょうか。

売れ行きもとても好調のようです。

これだけ、評判がよく、ベストセラーになっているのですから、これ以上ぼくが何かを誉める必要はないでしょう。

ぼくなりの視点でちょっと書評を書きます。

文学はフィクションであれ、ノンフィクションであれ、本は幹の部分と枝葉の部分から成り立っています。

本書は幹の描き方がちょっと弱かったように思います。

つまりバルセロナに拠点を持っている作家が、日本(新潟)まで来て、細かく聞き書きをするのは至難の業だったでしょう。

その部分を安楽死(とここでは書きますが、正確には医師による自殺幇助)した女性の書いたブログで埋めていますが、やはりここは本当であれば、ブログの記事を元にしてインタビューを重ねていけば、もっと深い世界が描けたように思えます。

一方、枝葉の部分とは筆者の取材の舞台裏のことです。この本はけっこう「取材日誌」みたいになっている部分があって、そこをどう書くかは難しかったと思います。

沢木耕太郎さんはそういう部分の書き方がすごくうまいんですが、ぼく自身もこれは苦手です。

この本はこれで完成していると思いますが、ぼくだったら、安楽死した女性だけに話を絞って190ページくらいの本を作ったと思います。

大事なことがたくさん含まれていますから、みなさんもぜひ読んで、考えてみてはいかがでしょうか。

ひみつ堂のヒミツ 1000円のかき氷を1日500杯売り続けられる理由(森西浩二) ― 2019年06月26日 19時14分19秒

ヒミツが分かったかと言うと、よく分からない部分も残りました。

ただ、店長さんの行動力が素晴らしいことはよく伝わってきました。

かき氷屋さんをやる前は20回くらい転職したそうですが、そういった経験や人脈も役立っていることもわかりました。

結局のところ、かき氷のクオリティーが高いことが成功のヒミツではないでしょうか?

店長さんは歌舞伎役者さんの修行を積んでいた時期もあったそうです。そこは「割愛」となっていましたが、読んでみたかったですね。

たぶんその過程で学んだことは大きかったはずなので、本書に組み入れても良かったような気がします。

しかし、まあ、1000円のかき氷が500杯。1日の売り上げが50万円ですよ! 月に20日働いても売り上げは1000万円。

これは行列のできるクリニックのレベルです。

(うちはそこまで患者さんは多くありません)

やはり、お金儲けに走るのではなく、クオリティーにこだわることで、結局は繁盛するのですね。

爽やかな1冊でした。かき氷、食べたいな。

ただ、店長さんの行動力が素晴らしいことはよく伝わってきました。

かき氷屋さんをやる前は20回くらい転職したそうですが、そういった経験や人脈も役立っていることもわかりました。

結局のところ、かき氷のクオリティーが高いことが成功のヒミツではないでしょうか?

店長さんは歌舞伎役者さんの修行を積んでいた時期もあったそうです。そこは「割愛」となっていましたが、読んでみたかったですね。

たぶんその過程で学んだことは大きかったはずなので、本書に組み入れても良かったような気がします。

しかし、まあ、1000円のかき氷が500杯。1日の売り上げが50万円ですよ! 月に20日働いても売り上げは1000万円。

これは行列のできるクリニックのレベルです。

(うちはそこまで患者さんは多くありません)

やはり、お金儲けに走るのではなく、クオリティーにこだわることで、結局は繁盛するのですね。

爽やかな1冊でした。かき氷、食べたいな。

AMETORA(アメトラ) 日本がアメリカンスタイルを救った物語 日本人はどのようにメンズファッション文化を創造したのか? デーヴィッド・マークス (著), 奥田祐士(訳) ― 2019年06月28日 22時16分03秒

ジャーナリストの森健さんが2017年で最も面白かったノンフィクションと言うので、読んでみました。

まずこの本は、マークスさんが英語で書いてアメリカで出版したものを翻訳したのか? それとも、日本人に向けて英語で書いてそれを奥田さんが翻訳したのか正直なところ分かりませんでした。

なんでそんなことを言うかというと、本書の文章が日本語として極めて上質だからです。

奥田さんの翻訳がめちゃくちゃうまいのか、マークスさんが、日本語のシンタックスで英語を書いたから日本人に分かりやすい文章なのか、ま、そのどちらかでしょう。

翻訳文を読んでいるという感覚がまったくありませんでした。

さて、ぼくは東京のはずれに生まれ育ち、昭和40年代に少年期を過ごしました。

現在に至るまで、ファッションのことなどまったく考えたことはありません。で、当然知識もない。だから本書に出て来る固有名詞に関してまったく分からない語もたくさんありました。

しかしそんなぼくでも読んでしまう。なぜでしょう。

それはよく考えてみると、ファッションというものは本人の自覚とは無関係に、人間にとってなくてはならないものだからです。

そしてもう一つ。戦後の何もない時代・・・つまり大学生が私生活でも学ランを着ていた時代から、ファッションは確実に進歩していて、ファッションを辿ることは戦後文化を辿ることになるからです。

日本人はなんとなく美的センスに欠けた人種に思えてしまいますが、戦後文化の中で音楽とか車とか家具とか食事とかよりも、実はファッションに強い関心を持ってきたということが本書で浮かび上がってきます。

そのことを、マークスさんは豊富な文献と分厚い取材で深く物語っています。

戦後日本文化をこれほど饒舌に語った本はちょっと見当たらないと思います。

ちなみにこの本はカバーをめくっても、本体にちゃんとイラストが描いてあって大変かわいい作りになっています。

こういう本は資料性も高いし、文化遺産にもなります。

良い本に出会いました。

なお、蛇足ですが、本の途中にホールアースカタログの話が出てきます。

スティーヴ・ジョブズの「あれ」ですね。

Stay hungry, stay foolish!

戦後日本の文化史やファッション史に興味がある人は必読だと思います。

まずこの本は、マークスさんが英語で書いてアメリカで出版したものを翻訳したのか? それとも、日本人に向けて英語で書いてそれを奥田さんが翻訳したのか正直なところ分かりませんでした。

なんでそんなことを言うかというと、本書の文章が日本語として極めて上質だからです。

奥田さんの翻訳がめちゃくちゃうまいのか、マークスさんが、日本語のシンタックスで英語を書いたから日本人に分かりやすい文章なのか、ま、そのどちらかでしょう。

翻訳文を読んでいるという感覚がまったくありませんでした。

さて、ぼくは東京のはずれに生まれ育ち、昭和40年代に少年期を過ごしました。

現在に至るまで、ファッションのことなどまったく考えたことはありません。で、当然知識もない。だから本書に出て来る固有名詞に関してまったく分からない語もたくさんありました。

しかしそんなぼくでも読んでしまう。なぜでしょう。

それはよく考えてみると、ファッションというものは本人の自覚とは無関係に、人間にとってなくてはならないものだからです。

そしてもう一つ。戦後の何もない時代・・・つまり大学生が私生活でも学ランを着ていた時代から、ファッションは確実に進歩していて、ファッションを辿ることは戦後文化を辿ることになるからです。

日本人はなんとなく美的センスに欠けた人種に思えてしまいますが、戦後文化の中で音楽とか車とか家具とか食事とかよりも、実はファッションに強い関心を持ってきたということが本書で浮かび上がってきます。

そのことを、マークスさんは豊富な文献と分厚い取材で深く物語っています。

戦後日本文化をこれほど饒舌に語った本はちょっと見当たらないと思います。

ちなみにこの本はカバーをめくっても、本体にちゃんとイラストが描いてあって大変かわいい作りになっています。

こういう本は資料性も高いし、文化遺産にもなります。

良い本に出会いました。

なお、蛇足ですが、本の途中にホールアースカタログの話が出てきます。

スティーヴ・ジョブズの「あれ」ですね。

Stay hungry, stay foolish!

戦後日本の文化史やファッション史に興味がある人は必読だと思います。

最近のコメント