薬がない! ここは日本!? ― 2023年11月24日 20時19分59秒

https://www.nhk.or.jp/shutoken/chiba/article/017/54/

いま、薬が不足しています!

本日、18時からの『首都圏ネットワーク』で放送されました。

放送内容が WEB 記事にまとまっています。ぜひ、ご覧になってください。

「日本じゃないところで診療しているみたい」という医師の言葉がすべてを語っています。

いま、薬が不足しています!

本日、18時からの『首都圏ネットワーク』で放送されました。

放送内容が WEB 記事にまとまっています。ぜひ、ご覧になってください。

「日本じゃないところで診療しているみたい」という医師の言葉がすべてを語っています。

24日(金)NHK 首都圏ネットワーク ― 2023年11月23日 08時45分30秒

日本全国で薬が足りないんですよね。

咳止め・痰切り・解熱剤。その他もろもろ。

みなさんは知っていましたか?

この状況はしばらく続くようです。原因は複合的でなかなか一言では説明できません。ただし、原因を伝える報道は、すでにけっこうされています。

しかし現場の状況はどうなのか?

今回、NHK が取材を行いました。

幕張本郷にある「岩田こどもクリニック」

院長は、深沢千絵先生。

先生の声、薬局さんの声、患者さんの声を伝えます。

24日(金)NHK 首都圏ネットワーク(18時〜19時)の中で、数分間ですが、放映されます。

ぜひ、ご覧になってください。

咳止め・痰切り・解熱剤。その他もろもろ。

みなさんは知っていましたか?

この状況はしばらく続くようです。原因は複合的でなかなか一言では説明できません。ただし、原因を伝える報道は、すでにけっこうされています。

しかし現場の状況はどうなのか?

今回、NHK が取材を行いました。

幕張本郷にある「岩田こどもクリニック」

院長は、深沢千絵先生。

先生の声、薬局さんの声、患者さんの声を伝えます。

24日(金)NHK 首都圏ネットワーク(18時〜19時)の中で、数分間ですが、放映されます。

ぜひ、ご覧になってください。

倉敷市に行ってきました ― 2023年01月29日 17時34分28秒

一泊二日で倉敷市に行ってきました。

写真はありません(笑)。

倉敷市歯科医師会の障害者治療40周年記念式典で講演を務めてきたのです。

観光する時間がなかったのは残念でしたが、先生方のみなさまがとてもよくしてくれました。

ぼくも「障害児と社会の共生」について思う存分話してきました。いま、自宅に戻り、いい疲労感を感じています。関係するみなさん、本当にありがとうございました。

写真はありません(笑)。

倉敷市歯科医師会の障害者治療40周年記念式典で講演を務めてきたのです。

観光する時間がなかったのは残念でしたが、先生方のみなさまがとてもよくしてくれました。

ぼくも「障害児と社会の共生」について思う存分話してきました。いま、自宅に戻り、いい疲労感を感じています。関係するみなさん、本当にありがとうございました。

あれから、およそ8年 ― 2022年12月14日 21時40分08秒

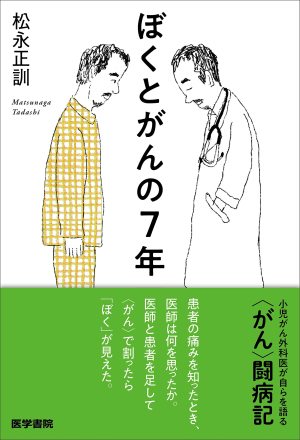

『ぼくとがんの7年』を書いて、ちょうど1年が経ちました。

本日、千葉医療センターを受診して検査を受けました。

何回受けても膀胱鏡は緊張する検査です。しかし耐えられないほどの痛みではありません。

先生もベテランだし。

で、結果は異常なし。よかった。

最後に手術して4年半が経過しました。そろそろ安全域に入ってきたかな。

1年後にまた検査を行いますが、その後のフォロー(検査)をどうするかは、そのときに相談しましょうという話になりました。

しかしまあ、よくこんな面倒臭い病気と闘いながら、これまでクリニックを運営できたものです。

当時50代でしたから、頑張れる体力があったのかな。

65歳まで働くことが当たり前になったこの時代ですから、がんと闘病しながら働く人も増えると思います。

どうやってそこを乗り越えるか。

ぼくの本はそうしたことに対するちょっとしたヒントになっていると思いますよ。

面白い本ですので、未読の人はこの機会にぜひどうぞ。

本日、千葉医療センターを受診して検査を受けました。

何回受けても膀胱鏡は緊張する検査です。しかし耐えられないほどの痛みではありません。

先生もベテランだし。

で、結果は異常なし。よかった。

最後に手術して4年半が経過しました。そろそろ安全域に入ってきたかな。

1年後にまた検査を行いますが、その後のフォロー(検査)をどうするかは、そのときに相談しましょうという話になりました。

しかしまあ、よくこんな面倒臭い病気と闘いながら、これまでクリニックを運営できたものです。

当時50代でしたから、頑張れる体力があったのかな。

65歳まで働くことが当たり前になったこの時代ですから、がんと闘病しながら働く人も増えると思います。

どうやってそこを乗り越えるか。

ぼくの本はそうしたことに対するちょっとしたヒントになっていると思いますよ。

面白い本ですので、未読の人はこの機会にぜひどうぞ。

朝日新聞「耕論」に異論 ― 2022年12月12日 21時12分37秒

11月30日の朝日新聞「耕論 知る 出生前診断」を読みました。

三人の方がそれぞれの立場で出生前診断について意見を述べていましたが、いずれも母親の知る権利に意見が偏っていました。

確かにいまの時代、胎児の状態について母親には知る権利があることは間違いないでしょう。

したがって検査を受ける権利もあるでしょう。しかし出生前検査はそれほど単純なものではありません。

意外に知られていませんが、障害を理由に胎児を中絶することは現在の法律で禁じられています。

障害者の人権がこうした形での中絶によって脅かされるからです。

1974年に障害児を中絶する胎児条項は国会での議論を経て廃案になっています。

また、胎児の生きる権利をどう考えたらいいのでしょうか。

2015年のNHKの世論調査によれば、いのちの始まりは、胎児あるいはそれ以前と考える人が91%にも達しています。

安易な中絶はないという意見もありますが、いのちの始まりを葬ることには道徳的な問題をともなうと言わなければなりません。

障害胎児を中絶すことはやはり優生思想の一つの形ではないでしょうか? 個人がどう考えようと個人の自由という意見もあります。

しかし、個人の考えは、必ず社会の考えとなって広がり、やがて定着します。

知る権利という観点を強調しすぎる出生前診断の議論には危うさがあるようにぼくには感じられます。

ある一面から出生前診断を論じるのであれば、違った角度から論じる意見も紙面に出して欲しかったです。

三人の方がそれぞれの立場で出生前診断について意見を述べていましたが、いずれも母親の知る権利に意見が偏っていました。

確かにいまの時代、胎児の状態について母親には知る権利があることは間違いないでしょう。

したがって検査を受ける権利もあるでしょう。しかし出生前検査はそれほど単純なものではありません。

意外に知られていませんが、障害を理由に胎児を中絶することは現在の法律で禁じられています。

障害者の人権がこうした形での中絶によって脅かされるからです。

1974年に障害児を中絶する胎児条項は国会での議論を経て廃案になっています。

また、胎児の生きる権利をどう考えたらいいのでしょうか。

2015年のNHKの世論調査によれば、いのちの始まりは、胎児あるいはそれ以前と考える人が91%にも達しています。

安易な中絶はないという意見もありますが、いのちの始まりを葬ることには道徳的な問題をともなうと言わなければなりません。

障害胎児を中絶すことはやはり優生思想の一つの形ではないでしょうか? 個人がどう考えようと個人の自由という意見もあります。

しかし、個人の考えは、必ず社会の考えとなって広がり、やがて定着します。

知る権利という観点を強調しすぎる出生前診断の議論には危うさがあるようにぼくには感じられます。

ある一面から出生前診断を論じるのであれば、違った角度から論じる意見も紙面に出して欲しかったです。

視聴できます!! ― 2022年12月09日 00時18分41秒

↑ クリックで拡大。

船橋市・第17回市民のための講演会。

本日、12月9日(金)からYouTubeで視聴できます。

テーマは『障害のある子と共に生きる社会を目指して』。

ぼくが60分話します。以下のサイトから、申し込んでください。

https://www.city.funabashi.lg.jp/event/seminar/p100360.html

来年の1月10日まで視聴できます。

よかったらご覧になってください。

船橋市・第17回市民のための講演会。

本日、12月9日(金)からYouTubeで視聴できます。

テーマは『障害のある子と共に生きる社会を目指して』。

ぼくが60分話します。以下のサイトから、申し込んでください。

https://www.city.funabashi.lg.jp/event/seminar/p100360.html

来年の1月10日まで視聴できます。

よかったらご覧になってください。

ぼくは異端か王道か ― 2022年11月03日 16時51分27秒

これまでぼくは、障害のある子どもを家族が、そして社会がどう受容するかについて執筆や講演活動をしてきました。

ぼくはある時、頸髄損傷の障害を持った青年から質問されたことがあります。

それは、ぼくという医者が、医療界で異端者なのかどうかです。

この質問にはなかなかはっきりと答えることができません。

ぼくと異なった考えをする小児外科医もたくさんいます。どちらが正しいかそれは歴史が決めることでしょう。

8年前、日本小児外科学会の秋季シンポジウムが行われました。そこでは、先天性染色体異常のある新生児に対して外科治療をどこまでやるかがテーマでした。

発表者は若い先生が多く、彼ら彼女らは、固定観念に縛られることなく、障害があっても外科治療で命を助けようと奮闘していました。

しかしながら、こういう医者がすべてではありません。外科手術などやらないという考えの人は、そもそも学会に参加して発表などしません。

日本で一流と言われる小児外科施設でも、染色体異常の子どもを手術しない病院が実際にあります。

このときのシンポジウムで最も印象的だったのは、学会の重鎮である医師の意見でした。これは別に暴露話ではなく、公の場での発言でしたからここで紹介します。

まず木村健先生。日本で、いや、世界で一番高名な小児外科医と言っていいでしょう。元アイオワ大学小児外科の部長先生です。

木村先生は「障害のある子に手術してこれだけよかったとかの発表があったけど、現実はそうじゃない」「障害児が生まれると、夫婦は離婚して、きょうだいはイジメられ、家族はバラバラになる」と言っていました。自身の体験からの結論だそうです。

もう一人は、遠藤昌夫先生。元さいたま市立病院・病院長で学会の名誉会員です。先生は、染色体異常の赤ちゃんが生まれると、この子を治療しようとすると、どれほど高い医療費がかかるかを説明するそうです。そうするとたいていの親は、治療はいいですと答えるそうです。

木村先生も遠藤先生も、ぼくよりはるかに有名で経験豊富な外科医ですから、彼らが王道で、ぼくが異端かもしれませんね。ぼくなんか超マイナーな医者でしょう。

しかし、50年、100年と歴史が流れていく中で、真の王道に立っているのはどちらでしょうか?

ぼくは自分が正しいなどと言うつもりはありませんが、死ぬまで「命に線引きをしない医者」として生きていきたいと思っています。

ぼくがやっている執筆や講演など、太平洋に向かって石粒を1個投げ入れるようなものです。でも波紋は起きますよね? その波紋が広がっていくのか、消えてしまうのか、それは人々の意識が決めることでしょう。

学会の偉い人が決めることではないとぼくは信じています。

ぼくはある時、頸髄損傷の障害を持った青年から質問されたことがあります。

それは、ぼくという医者が、医療界で異端者なのかどうかです。

この質問にはなかなかはっきりと答えることができません。

ぼくと異なった考えをする小児外科医もたくさんいます。どちらが正しいかそれは歴史が決めることでしょう。

8年前、日本小児外科学会の秋季シンポジウムが行われました。そこでは、先天性染色体異常のある新生児に対して外科治療をどこまでやるかがテーマでした。

発表者は若い先生が多く、彼ら彼女らは、固定観念に縛られることなく、障害があっても外科治療で命を助けようと奮闘していました。

しかしながら、こういう医者がすべてではありません。外科手術などやらないという考えの人は、そもそも学会に参加して発表などしません。

日本で一流と言われる小児外科施設でも、染色体異常の子どもを手術しない病院が実際にあります。

このときのシンポジウムで最も印象的だったのは、学会の重鎮である医師の意見でした。これは別に暴露話ではなく、公の場での発言でしたからここで紹介します。

まず木村健先生。日本で、いや、世界で一番高名な小児外科医と言っていいでしょう。元アイオワ大学小児外科の部長先生です。

木村先生は「障害のある子に手術してこれだけよかったとかの発表があったけど、現実はそうじゃない」「障害児が生まれると、夫婦は離婚して、きょうだいはイジメられ、家族はバラバラになる」と言っていました。自身の体験からの結論だそうです。

もう一人は、遠藤昌夫先生。元さいたま市立病院・病院長で学会の名誉会員です。先生は、染色体異常の赤ちゃんが生まれると、この子を治療しようとすると、どれほど高い医療費がかかるかを説明するそうです。そうするとたいていの親は、治療はいいですと答えるそうです。

木村先生も遠藤先生も、ぼくよりはるかに有名で経験豊富な外科医ですから、彼らが王道で、ぼくが異端かもしれませんね。ぼくなんか超マイナーな医者でしょう。

しかし、50年、100年と歴史が流れていく中で、真の王道に立っているのはどちらでしょうか?

ぼくは自分が正しいなどと言うつもりはありませんが、死ぬまで「命に線引きをしない医者」として生きていきたいと思っています。

ぼくがやっている執筆や講演など、太平洋に向かって石粒を1個投げ入れるようなものです。でも波紋は起きますよね? その波紋が広がっていくのか、消えてしまうのか、それは人々の意識が決めることでしょう。

学会の偉い人が決めることではないとぼくは信じています。

頼りにならない千葉大学病院 ― 2022年07月02日 20時36分24秒

本日のクリニックは大変混んでいました。大混雑という感じです。

そんな中、足の指をざっくり切った小学生が受診しました。看護師さんが、順番を飛ばしてぼくに早く診るように言いますので、拝見しました。

かなり深い傷。これは小児外科医である僕には処置できません。

専門は整形外科です。

まず、開業している整形外科さんに電話。

すると、「それは大きい病院で処置した方がいいです」。

少し迷って母校の千葉大学病院に電話しました。

当直医が電話に出て、「まずは二次救急病院へ送って、そこの外科医が必要と判断したら大学で診る」と。

あれ?おかしいな。土曜日に二次救急なんてあったけ?

院長室の書類を調べてみたけれど、二次救急は日曜日だけ。

だけど僕の勘違いかもしれない。

そこで「119」番に電話。

「二次救急病院はどこですか?」と尋ねると、「若葉消防署に聞いてください」と電話番号を教えてくれる。

そこに電話して、「二次救急病院はどこですか?」と尋ねると、「土曜日にそういう病院はありません」との返事。

千葉大の当直医、いいかげんな返答をしやがって。

もう一度千葉大に電話。当直医に「二次救急なんてありませんから、患者を、診て!」と依頼。

すると当直医は「足の専門医を探しますから、電話を折り返します」と返事。

その間、待っている患者さんを次々と診察しました。

40分くらい経ってようやく、千葉大から電話。延々と保留音が流されて、5分くらいしてから当直医が登場しました。

「足の外科医が見つかりません。あなたのクリニックの近くに〇〇総合病院があります。そこの整形外科に行ってください。そこの先生が無理だと言ったらうちで診ます」

なぜ、大学で診れなくて、民間病院で診れるのか?

電話を切って、今度は〇〇総合病院へ電話。整形外科医は処置中で電話が繋がりません。10分くらいして、ようやく医師が電話に出ました。

事情を話すと「骨折は? 腱は切れていそうですか?」と質問。

「僕は小児外科医なので、分かりません」と返事。

でもその先生は、「診ます」と。

これでようやく転送先が決まりました。

全部で1時間かかりました。カルテがどんどんたまり、患者さんは25人待ちの状態に。

ぼくは怪我の子のご両親に、お待たせしたこと、せっかく来てもらったのにお役に立てなくて申し訳ありませんと謝罪しました。

ご両親はイヤな顔ひとつしませんでした。

しかし、千葉大整形外科の足の外科医は何をやっているのか?

働き方改革もいいけど、もっと働けよ。

当直医だって、まず患者を診ろよ。

まず診て、そして必要があれば、足の外科医を探せばいいだろう。

医者は患者を診てなんぼ。患者を診ない医者は医者じゃありません。

千葉大病院にはものすごい予算がついて、救急病棟とか、医学部研究棟とか巨大な建物が次々に建っていますが、基本は患者を診ること。

ハリボテじゃないんだから。

そもそも、千葉大の医者は国民の税金から給与を得ているわけでしょ。

いい加減な対応はやめるべき。

ほんと〜〜に母校は頼りにならないと痛感しました。

そんな中、足の指をざっくり切った小学生が受診しました。看護師さんが、順番を飛ばしてぼくに早く診るように言いますので、拝見しました。

かなり深い傷。これは小児外科医である僕には処置できません。

専門は整形外科です。

まず、開業している整形外科さんに電話。

すると、「それは大きい病院で処置した方がいいです」。

少し迷って母校の千葉大学病院に電話しました。

当直医が電話に出て、「まずは二次救急病院へ送って、そこの外科医が必要と判断したら大学で診る」と。

あれ?おかしいな。土曜日に二次救急なんてあったけ?

院長室の書類を調べてみたけれど、二次救急は日曜日だけ。

だけど僕の勘違いかもしれない。

そこで「119」番に電話。

「二次救急病院はどこですか?」と尋ねると、「若葉消防署に聞いてください」と電話番号を教えてくれる。

そこに電話して、「二次救急病院はどこですか?」と尋ねると、「土曜日にそういう病院はありません」との返事。

千葉大の当直医、いいかげんな返答をしやがって。

もう一度千葉大に電話。当直医に「二次救急なんてありませんから、患者を、診て!」と依頼。

すると当直医は「足の専門医を探しますから、電話を折り返します」と返事。

その間、待っている患者さんを次々と診察しました。

40分くらい経ってようやく、千葉大から電話。延々と保留音が流されて、5分くらいしてから当直医が登場しました。

「足の外科医が見つかりません。あなたのクリニックの近くに〇〇総合病院があります。そこの整形外科に行ってください。そこの先生が無理だと言ったらうちで診ます」

なぜ、大学で診れなくて、民間病院で診れるのか?

電話を切って、今度は〇〇総合病院へ電話。整形外科医は処置中で電話が繋がりません。10分くらいして、ようやく医師が電話に出ました。

事情を話すと「骨折は? 腱は切れていそうですか?」と質問。

「僕は小児外科医なので、分かりません」と返事。

でもその先生は、「診ます」と。

これでようやく転送先が決まりました。

全部で1時間かかりました。カルテがどんどんたまり、患者さんは25人待ちの状態に。

ぼくは怪我の子のご両親に、お待たせしたこと、せっかく来てもらったのにお役に立てなくて申し訳ありませんと謝罪しました。

ご両親はイヤな顔ひとつしませんでした。

しかし、千葉大整形外科の足の外科医は何をやっているのか?

働き方改革もいいけど、もっと働けよ。

当直医だって、まず患者を診ろよ。

まず診て、そして必要があれば、足の外科医を探せばいいだろう。

医者は患者を診てなんぼ。患者を診ない医者は医者じゃありません。

千葉大病院にはものすごい予算がついて、救急病棟とか、医学部研究棟とか巨大な建物が次々に建っていますが、基本は患者を診ること。

ハリボテじゃないんだから。

そもそも、千葉大の医者は国民の税金から給与を得ているわけでしょ。

いい加減な対応はやめるべき。

ほんと〜〜に母校は頼りにならないと痛感しました。

医者ってダメな職業だね ― 2022年06月11日 16時54分58秒

本日、4回目のコロナワクチンを打ちに集団接種会場へ行ってきました。

経験した人は知っていると思いますが、何ヵ所も受け付けみたいなのがあります。

対応しているのはおそらく千葉市の職員でしょう。みなさんが大変丁寧で、患者(利用者)にとって分かりやすく、本当にありがたいです。

土曜日なのに休日返上でしょうか。お疲れ様です。

いくつもの「関門」をくぐり抜けて、ようやく医師の予診室に入ります。

するとそこには、ぼくと同じくらいかやや若い女性医師がいました。

ちょっと椅子にふんぞり返るような感じで。おまけにスマホをいじっているし。

「体調どう?」

「この前の接種はどうだった?」

「何か質問ある?」

こんな言葉が飛んできます。小さな声で。

あのね・・・あなたぼくより年下でしょ?

それにぼくは患者(利用者)ですよ。

何で敬語を使わないの?

ぼくはクリニックで自分より30歳も若いお母さんたちに敬語を使って会話していますよ。

ああ、この年代の医者はダメだな。

ちゃんとした教育を受けていないな。

30代〜40代のお医者さんは患者を「患者様」という言葉で育った世代です。

この「患者様」という言い方は、やり過ぎという批判が起きて現在はあまり使われなくなりました。

ぼくもやり過ぎと思います。

しかしながら医学教育においてはいい面もあって、この言葉で育った医師は、やはり患者さんに対して丁寧だとぼくには映ります。

ぼくより上の世代となると本当に最悪で、患者さんを明らかに見下す人がたくさんいます。

だから50〜60歳くらいの医者が分岐点で、それ以上はタチが悪く、それ未満は患者さんに優しいように思います。

また一般的に、勤務医の方が開業医よりも態度が悪いと思います。

なぜなら・・・ちょっと下品な話ですが、開業医は患者を診れば診るほど自分の収入が増えます。一方、勤務医は患者が多くても給与は増えず、忙しい思いをするだけです。つまり患者という存在が面倒臭い。

病院の経営なんて考えませんから、丁寧な対応をして患者を増やそうなんて発想はありません。

つまり殿様商売です。

ぼくは、医者は変に患者さんにへりくだる必要はまったくないと思いますが、医者とは患者を診ることにおいてのみ、存在理由があるのですから、丁寧に患者さんに接するのはイロハのイだと思っています。

お医者さんは誰のおかげで自分の生活が成り立っているのか、よく考えましょう。

経験した人は知っていると思いますが、何ヵ所も受け付けみたいなのがあります。

対応しているのはおそらく千葉市の職員でしょう。みなさんが大変丁寧で、患者(利用者)にとって分かりやすく、本当にありがたいです。

土曜日なのに休日返上でしょうか。お疲れ様です。

いくつもの「関門」をくぐり抜けて、ようやく医師の予診室に入ります。

するとそこには、ぼくと同じくらいかやや若い女性医師がいました。

ちょっと椅子にふんぞり返るような感じで。おまけにスマホをいじっているし。

「体調どう?」

「この前の接種はどうだった?」

「何か質問ある?」

こんな言葉が飛んできます。小さな声で。

あのね・・・あなたぼくより年下でしょ?

それにぼくは患者(利用者)ですよ。

何で敬語を使わないの?

ぼくはクリニックで自分より30歳も若いお母さんたちに敬語を使って会話していますよ。

ああ、この年代の医者はダメだな。

ちゃんとした教育を受けていないな。

30代〜40代のお医者さんは患者を「患者様」という言葉で育った世代です。

この「患者様」という言い方は、やり過ぎという批判が起きて現在はあまり使われなくなりました。

ぼくもやり過ぎと思います。

しかしながら医学教育においてはいい面もあって、この言葉で育った医師は、やはり患者さんに対して丁寧だとぼくには映ります。

ぼくより上の世代となると本当に最悪で、患者さんを明らかに見下す人がたくさんいます。

だから50〜60歳くらいの医者が分岐点で、それ以上はタチが悪く、それ未満は患者さんに優しいように思います。

また一般的に、勤務医の方が開業医よりも態度が悪いと思います。

なぜなら・・・ちょっと下品な話ですが、開業医は患者を診れば診るほど自分の収入が増えます。一方、勤務医は患者が多くても給与は増えず、忙しい思いをするだけです。つまり患者という存在が面倒臭い。

病院の経営なんて考えませんから、丁寧な対応をして患者を増やそうなんて発想はありません。

つまり殿様商売です。

ぼくは、医者は変に患者さんにへりくだる必要はまったくないと思いますが、医者とは患者を診ることにおいてのみ、存在理由があるのですから、丁寧に患者さんに接するのはイロハのイだと思っています。

お医者さんは誰のおかげで自分の生活が成り立っているのか、よく考えましょう。

連載終了、m3.com ― 2022年04月29日 11時01分56秒

連載終了したエムスリードットコムの『開業医をやりながら作家もやってみた』。

好評につき、特集が組まれました。よかったらご覧になってください。

https://www.m3.com/news/iryoishin/1037136

好評につき、特集が組まれました。よかったらご覧になってください。

https://www.m3.com/news/iryoishin/1037136

最近のコメント