『開業医の正体』、5刷になりました! ― 2024年04月26日 20時24分09秒

元気じゃないけど、悪くない(青山ゆみこ) ― 2024年04月16日 21時54分25秒

何だ、このタイトル。

ちょっと覚えにくいですよね。

『元気じゃないけど、悪くない』のか、『悪くないけど、元気じゃない』なのか、ぼくのポンコツの頭には留まりにくいと思いました。

ですから、Amazonで買うときも、タイトルが思い出せず、ちょっとだけ苦労しました。

さて、読んでみると・・・。

前作の『ほんのちょっと当事者』もそうですが、文章がとてもいい。

青山さんは50歳の前後で心身ともに体調が悪くなります。

心に関しては、ま、不安神経症ということになります。

でも、鬱と躁が少し入っていて、こんな病状ですとはっきり言えない不調な心の状態です。

身体に関してはめまいがしんどく、病名がつくような、そうでもないような状態にいます。

つまりクリアではない。そういうクリアでない自分について青山さんは豊穣に語っていきます。

クリアであれば、語りやすい。そうでないから語るのが難しいはずなのに、めさめさに綴っていくのです。

ぐいぐい引き込まれて読んでいくと、筆者のしんどさが読者の脳にびんびん響きます。

自分だったらどうするのかな? そう思わずにはいられません。

たいていの人は、そのしんどさに負けてしまうのでは?

ぼくだってノックアウトされてしまうかも。

でも、筆者は「動く」んですよね。

自分から動いて、人と出会って、出会いの中で優しさや気づきを得て、心の傷を少しずつカサブタにしていくんです。

だから、このエッセイはご自身の再生の物語になっていきます。

読んでいる途中、ぼくはたくさんの言葉を浴びました。

これは読書というのかな? ちょっと別の体験でした。

そう、まるで音楽を聴いているかのよう。文字の洪水に包まれて、圧倒され、そしてグラグラと揺すられて、最後にカタルシスがありました。

何だかね、最初の1行から最後の1行目までが、一続きの文章になっているように、切れ目のない本なんです。

ああ、エッセイってこう書くのか。ぼくももっと頑張らないと。

読み終わって、この本のタイトルは『元気じゃないけど、悪くない』しかないなと思いました。

めちゃ、しんどい経験をしたんですが、必ずしも悪くなかったんですよね。

納得のタイトルです。

それから装画もとてもいいですね。

みなさんに、ぜひ、おススメします。

読んでみてください。

ちょっと覚えにくいですよね。

『元気じゃないけど、悪くない』のか、『悪くないけど、元気じゃない』なのか、ぼくのポンコツの頭には留まりにくいと思いました。

ですから、Amazonで買うときも、タイトルが思い出せず、ちょっとだけ苦労しました。

さて、読んでみると・・・。

前作の『ほんのちょっと当事者』もそうですが、文章がとてもいい。

青山さんは50歳の前後で心身ともに体調が悪くなります。

心に関しては、ま、不安神経症ということになります。

でも、鬱と躁が少し入っていて、こんな病状ですとはっきり言えない不調な心の状態です。

身体に関してはめまいがしんどく、病名がつくような、そうでもないような状態にいます。

つまりクリアではない。そういうクリアでない自分について青山さんは豊穣に語っていきます。

クリアであれば、語りやすい。そうでないから語るのが難しいはずなのに、めさめさに綴っていくのです。

ぐいぐい引き込まれて読んでいくと、筆者のしんどさが読者の脳にびんびん響きます。

自分だったらどうするのかな? そう思わずにはいられません。

たいていの人は、そのしんどさに負けてしまうのでは?

ぼくだってノックアウトされてしまうかも。

でも、筆者は「動く」んですよね。

自分から動いて、人と出会って、出会いの中で優しさや気づきを得て、心の傷を少しずつカサブタにしていくんです。

だから、このエッセイはご自身の再生の物語になっていきます。

読んでいる途中、ぼくはたくさんの言葉を浴びました。

これは読書というのかな? ちょっと別の体験でした。

そう、まるで音楽を聴いているかのよう。文字の洪水に包まれて、圧倒され、そしてグラグラと揺すられて、最後にカタルシスがありました。

何だかね、最初の1行から最後の1行目までが、一続きの文章になっているように、切れ目のない本なんです。

ああ、エッセイってこう書くのか。ぼくももっと頑張らないと。

読み終わって、この本のタイトルは『元気じゃないけど、悪くない』しかないなと思いました。

めちゃ、しんどい経験をしたんですが、必ずしも悪くなかったんですよね。

納得のタイトルです。

それから装画もとてもいいですね。

みなさんに、ぜひ、おススメします。

読んでみてください。

世界は経営でできている(岩尾俊兵) ― 2024年04月14日 19時39分47秒

現在、超ベストセラーです。

この世の中の事象を「経営」で説明する・・・というか、「経営」をキーワードに読み解いていきます。

著者は平成元年生まれ。まじですか?

ぼくが医者になって3年目じゃないですか?

はるか遠くだなあ。

新しい人がどんどん出てきて、こうしたベストセラーを書くのですね。

若い人に刺激を受けて、ぼくももう少しがんばります。

この世の中の事象を「経営」で説明する・・・というか、「経営」をキーワードに読み解いていきます。

著者は平成元年生まれ。まじですか?

ぼくが医者になって3年目じゃないですか?

はるか遠くだなあ。

新しい人がどんどん出てきて、こうしたベストセラーを書くのですね。

若い人に刺激を受けて、ぼくももう少しがんばります。

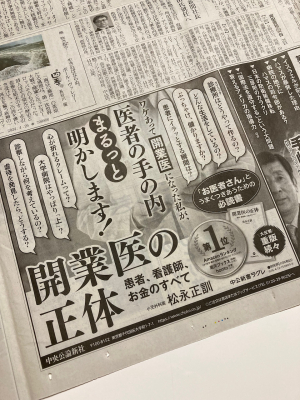

発売から2か月、『開業医の正体』 ― 2024年04月10日 17時38分22秒

今日でちょうど発売から2か月になりました。

『開業医の正体』(中公ラクレ)。

現在、4刷で25,000部となっています。

売れ行きはまったく衰えておらず、うちの近所のくまざわ書店@アリオ蘇我では、欠品状態でした。

本日も朝日新聞に小さく広告が出ました。

また、婦人公論 jp. にインタビュー記事が出ました。

https://fujinkoron.jp/articles/-/11625

さらに、集英社オンラインにも内容の一部が転載されました。

https://shueisha.online/articles/-/250043

これは一昨日にも出ましたので、第2弾ですね。

順調に売れている理由は、ぼくにはよく分かりませんが(笑)、タイトルが「露悪的」な印象を与えるのに、内容がけっこう真面目だったり、笑える面白さがあったり、そんなに「暴露的」でないのがいいのかと思っています。

ぼくの収入の話はちょっと書きましたけど。

それから先輩の医師からは「類書がない」と言われました。

つまり、開業医がクリニックの舞台裏を書いた本がほぼないということです。

で、販売好調でぼくが喜んでいるかというと、はい、うれしいです。

だって、そうでしょ? 売れなければ、この本はつまらないと言われたのと同じじゃないですか?

そういう意味ではうれしいし、読者のみなさんに感謝、感謝です。

未読の方は、よかったらご覧になってください。

『開業医の正体』(中公ラクレ)。

現在、4刷で25,000部となっています。

売れ行きはまったく衰えておらず、うちの近所のくまざわ書店@アリオ蘇我では、欠品状態でした。

本日も朝日新聞に小さく広告が出ました。

また、婦人公論 jp. にインタビュー記事が出ました。

https://fujinkoron.jp/articles/-/11625

さらに、集英社オンラインにも内容の一部が転載されました。

https://shueisha.online/articles/-/250043

これは一昨日にも出ましたので、第2弾ですね。

順調に売れている理由は、ぼくにはよく分かりませんが(笑)、タイトルが「露悪的」な印象を与えるのに、内容がけっこう真面目だったり、笑える面白さがあったり、そんなに「暴露的」でないのがいいのかと思っています。

ぼくの収入の話はちょっと書きましたけど。

それから先輩の医師からは「類書がない」と言われました。

つまり、開業医がクリニックの舞台裏を書いた本がほぼないということです。

で、販売好調でぼくが喜んでいるかというと、はい、うれしいです。

だって、そうでしょ? 売れなければ、この本はつまらないと言われたのと同じじゃないですか?

そういう意味ではうれしいし、読者のみなさんに感謝、感謝です。

未読の方は、よかったらご覧になってください。

現代ビジネスからインタビューを受けました ― 2024年04月06日 19時45分58秒

『ドキュメント 奇跡の子』(新潮新書)に関して、講談社・現代ビジネスさんからインタビューを受けました。

具体的な本の内容というより、トリソミーの子に関する医療問題、障害児をどう守っていくかという大きなテーマに沿って話が進んでいきます。

前編がこちら。

https://gendai.media/articles/-/127198

後編はこちらから。

https://gendai.media/articles/-/127199

ぜひ、ご覧になってみてください。

具体的な本の内容というより、トリソミーの子に関する医療問題、障害児をどう守っていくかという大きなテーマに沿って話が進んでいきます。

前編がこちら。

https://gendai.media/articles/-/127198

後編はこちらから。

https://gendai.media/articles/-/127199

ぜひ、ご覧になってみてください。

鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折(春日 太一) ― 2024年04月04日 19時42分05秒

春日太一さんの本にはハズレがありませんが、これは傑作・大作に仕上がっています。

ただ、読んでいて本当に面白かったのは『砂の器』以降からです。

黒澤明と一緒に仕事をした部分は記憶が薄れており、自分でかつて書いた『複眼の映像』の記載との齟齬もあり、読んでいる方はどう解釈すればいいか分からないという感じです。

出だしの部分は削除してもよかったのではないでしょうか。

後半になると、橋本忍さんのプロデューサーの顔が大きくクローズアップされます。

あ、こういう人だったんだ。全然知りませんでした。

これは大きな発見です。

すごい戦略家ですよね。

脚本を書く以外にも才能があったんですね。

そんな橋本さんでも、一つのモチーフに終生こだわり続けるというところがおもしろかったです。

人間ってそんなにたくさんの引き出しはないのだと思い知らされました。

この本は実は人には勧められません。ハードカバーで2750円です。

いくら何でも高くないですか?

ぼくは電書化されてから、2600円で書いました。

たとえばソフトカバーにするとか、少しでも値段を下げる努力が必要なんじゃないでしょうか?

本来もっと大ヒットしてもいい本なのに、価格が影響しているというのがぼくの見方です。

ただ、読んでいて本当に面白かったのは『砂の器』以降からです。

黒澤明と一緒に仕事をした部分は記憶が薄れており、自分でかつて書いた『複眼の映像』の記載との齟齬もあり、読んでいる方はどう解釈すればいいか分からないという感じです。

出だしの部分は削除してもよかったのではないでしょうか。

後半になると、橋本忍さんのプロデューサーの顔が大きくクローズアップされます。

あ、こういう人だったんだ。全然知りませんでした。

これは大きな発見です。

すごい戦略家ですよね。

脚本を書く以外にも才能があったんですね。

そんな橋本さんでも、一つのモチーフに終生こだわり続けるというところがおもしろかったです。

人間ってそんなにたくさんの引き出しはないのだと思い知らされました。

この本は実は人には勧められません。ハードカバーで2750円です。

いくら何でも高くないですか?

ぼくは電書化されてから、2600円で書いました。

たとえばソフトカバーにするとか、少しでも値段を下げる努力が必要なんじゃないでしょうか?

本来もっと大ヒットしてもいい本なのに、価格が影響しているというのがぼくの見方です。

『奇跡の子』、ヨミドクターで紹介 ― 2024年03月29日 20時47分11秒

『ドキュメント 奇跡の子』(新潮新書)の紹介文が、読売新聞ヨミドクターに登場しました。

ぜひ、ご覧になってください!

こちらから ↓

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240328-OYTET50001/

ぜひ、ご覧になってください!

こちらから ↓

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240328-OYTET50001/

どかんと広告がでました、『開業医の正体』 ― 2024年03月29日 20時41分05秒

本を出したい(佐藤友美) ― 2024年03月23日 20時00分57秒

これは大変クオリティーの高い本でした。

もっとも優れている点は、おもしろいということです。

本はどんなジャンルであれ、おもしろいことが最も重要です。この本は実用書に分類されるのだと思いますが、引き込まれるように一気読みでした。

筆者の佐藤友美さんは、著者(自分で本を書く)であり、ブックライター(著者に代わって本を書く)であり、編集もします。

これまで書いた本はすべて重版になったそうです。これはすごい!

一般に重版率は20%くらいと言われています。ぼくの本もそんな感じ。だから100%というのは驚異的です。

プロなのだから当たり前・・・かもしれませんが、佐藤さんが本を出すまでにどういう努力をしているのか詳細に書かれていました。

ぼくが感銘を受けたのは、ターゲットとしての読者をどう捉えるかという問題意識です。

・本は読者の課題を解決しなければならない

・その解決法がこれまでにない新しい方法でなければならない

・再現性の高い、誰にでもできる方法で

こうした考え方は、ビジネス書、実用書、自己啓発書では絶対的に重要でしょう。

しかし、ぼくが書くノンフィクションやエッセイだって同じことです。

すべての本に通じるのではないでしょうか。

それから時間軸の考え方も斬新でした。

書籍を出すタイミングを、その市場におけるライフサイクルで捉えます。

導入期・成長期・成熟期・衰退期。

なるほど、これは非常に重要な考え方ですね。

ぼく自身はこれまでに19冊の本を出しました。最初の頃は、何も分からず、ただ書きたいことを書いていました。

しかし最近になり戦略的に本を出すように考え方を改めました。

それでもまだまだ甘いと、本書を読んで痛感しました。

非常に勉強になりました。

おもしろくて、ためになる。あ、これって講談社のキャッチフレーズですね(笑)。

最後の方の余韻もよかったです。販売促進活動。

これは大事ですよね。

佐藤さんはデビュー作を出したとき、Facebook で2000名の友人にメッセージを送ったそうですね。これもすごいですよね。

ぼくのFBの友人は100人もいません。いやあ、世間が狭いんです。

笑ったのが、好きな四文字熟語。「重版出来」!

ぼくも大好きです。

本を出したい人も、全然そうでない人も、ぜひ、読んでみてください。

誰が読んでも楽しめる一作です。実用書としても、(ある意味で)エッセイとしても優れています。

おススメします。

もっとも優れている点は、おもしろいということです。

本はどんなジャンルであれ、おもしろいことが最も重要です。この本は実用書に分類されるのだと思いますが、引き込まれるように一気読みでした。

筆者の佐藤友美さんは、著者(自分で本を書く)であり、ブックライター(著者に代わって本を書く)であり、編集もします。

これまで書いた本はすべて重版になったそうです。これはすごい!

一般に重版率は20%くらいと言われています。ぼくの本もそんな感じ。だから100%というのは驚異的です。

プロなのだから当たり前・・・かもしれませんが、佐藤さんが本を出すまでにどういう努力をしているのか詳細に書かれていました。

ぼくが感銘を受けたのは、ターゲットとしての読者をどう捉えるかという問題意識です。

・本は読者の課題を解決しなければならない

・その解決法がこれまでにない新しい方法でなければならない

・再現性の高い、誰にでもできる方法で

こうした考え方は、ビジネス書、実用書、自己啓発書では絶対的に重要でしょう。

しかし、ぼくが書くノンフィクションやエッセイだって同じことです。

すべての本に通じるのではないでしょうか。

それから時間軸の考え方も斬新でした。

書籍を出すタイミングを、その市場におけるライフサイクルで捉えます。

導入期・成長期・成熟期・衰退期。

なるほど、これは非常に重要な考え方ですね。

ぼく自身はこれまでに19冊の本を出しました。最初の頃は、何も分からず、ただ書きたいことを書いていました。

しかし最近になり戦略的に本を出すように考え方を改めました。

それでもまだまだ甘いと、本書を読んで痛感しました。

非常に勉強になりました。

おもしろくて、ためになる。あ、これって講談社のキャッチフレーズですね(笑)。

最後の方の余韻もよかったです。販売促進活動。

これは大事ですよね。

佐藤さんはデビュー作を出したとき、Facebook で2000名の友人にメッセージを送ったそうですね。これもすごいですよね。

ぼくのFBの友人は100人もいません。いやあ、世間が狭いんです。

笑ったのが、好きな四文字熟語。「重版出来」!

ぼくも大好きです。

本を出したい人も、全然そうでない人も、ぜひ、読んでみてください。

誰が読んでも楽しめる一作です。実用書としても、(ある意味で)エッセイとしても優れています。

おススメします。

『ドキュメント 奇跡の子』、プレジデント・オンラインに登場! ― 2024年03月22日 12時29分30秒

https://president.jp/articles/-/79792

↑ をクリック。

『ドキュメント 奇跡の子』(新潮新書)の出だしの部分が、プレジデント・オンラインに掲載されました。

ぜひ、ご覧になってください。

今朝の朝日新聞にも広告が出ています。

↑ をクリック。

『ドキュメント 奇跡の子』(新潮新書)の出だしの部分が、プレジデント・オンラインに掲載されました。

ぜひ、ご覧になってください。

今朝の朝日新聞にも広告が出ています。

最近のコメント